最近、VIGOREっていつ頃からあるんですか?という質問をいただいたり、ルーツをお話しさせていただくことが多くなりました。せっかくですので、VIGORE WORLDで改めて、ブランドの誕生に視点を当ててご紹介させていただきます。

VIGOREの歴史は1929年から幕開けします。1929年といえば、世界恐慌があった年というイメージを持っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

当時、鍛冶屋の家系に生まれ20代前半だった1代目片岡四郎(かたおか しろう)。四郎という名の通り“四男坊”であり、新しいもの、珍しいものが好きな性格だったと言います。ビリヤードやスキーをしたり、ハーレーに乗ったりしていたとか。当時で言うハイカラですね。

当時は長男が家を継ぐという時代だったため、鍛冶屋を継げない立場であった彼が考えたことは、鍛冶屋の家系で培った鉄の技術を活かして、当時は高級品で珍しいものだった”自転車”を扱うということ。1929年に京都の山端という場所で「片岡自転車商会」の旗を上げました。

<1929年、創業時の写真。真ん中に写っているのが片岡四郎 取引先の応援の方と共に>

当時はスポーツとしての自転車は日本には存在しておらず、自転車=運搬車という立ち位置。自転車でリアカーを引いて、八百屋さんが野菜を積んで運んだり、呉服屋さんが着物を積んで街中を走っていたと言います。事業は順調に進み、第二次世界大戦の混乱により中断するまで、より運びやすい、そしてより性能の良い自転車を求め、運搬車としての自転車を生み出していました。

戦後、1957年に山端から下鴨へ拠点を変え、事業を再開します。

<1947年下鴨にて再開時。右から2番目は2代目の片岡 保>

戦後の日本では、社会は大きく変わり、モビリティも変化を遂げました。オート三輪、原動機付自転車(今で言う”原付”)が登場したのです。

これまで、自転車といえば運搬車としての役割を果たしていましたが、その役割は原付などの新しいモビリティが担うように。運搬車としてより多くの荷物が効率的に、そして楽に運べるようになったためです。対して、運搬車としての自転車は役割を終え、需要も激減、もちろん価格低下も続けていました。多くの街の自転車屋さんは、バイク屋さんに転換していきました。

「自分たちはどうするか」

創業者と当時一緒に働いていた2代目は、今の代表の片岡 聖登の幼少期の記憶にも残っているほど、毎晩毎晩2人で話し合っていたと言います。事業転換か、そのまま続けるのか、分岐点に立ち止まっていた時、2人はある噂を知ります。

“どうやら、欧州ではバカンスやレジャーに自転車を使っているらしい。”

自転車=運搬車であった常識を覆す、「愉しみのための自転車文化がある」と言うことに感銘を受けた2人。日本でもそのような文化を作りたい、と思いこれからも”自転車”を扱うと言うことを心に決めます。戦後の復興期や高度経済成長などの時代背景も考えると、相当な衝撃だったのでしょう。最終的な決断は、前の東京オリンピックの前年、1963年ごろでした。

欧州からのスポーツ自転車をあつかい、創業者は京都府自転車競技連盟で監督や、同連盟の会長を担当しながら若者(高校生や大学生)と自転車に乗り、運搬や移動目的以外の自転車の愉しみ方を広める活動を続け、1年も経たないうちに1つの答えにたどり着きます。

「フィールドも人も違うところでつくられた自転車は、私たちが使う道具としては課題が残る」

ということ。地形や道の形状が異なるところで、自分たちとは体格が大きく異なるを考えてつくられた自転車では、自分たちが使いやすい道具とは言い難いものでした。

「だったら、自分たちで作ろう」鍛冶屋の家系で培われた鉄の技術と、戦前からの自転車の技術、そして海外で進化が続く自転車の技術進化の情報を合わせて、オリジナルの自転車を作ろう、と決めたそうです。いわば、ビゴーレの黎明期。オリジナルブランド構築に向けての試行錯誤が始まりました。

製品の質も上がってきた1968年、オリジナルブランド「VIGORE」(ビゴーレ)が確立します。ビゴーレは、イタリア語につながる言葉で「元気」や「活力」と言う言葉。愉しみのための自転車文化をつくるという想いのもとスタートしたのです。

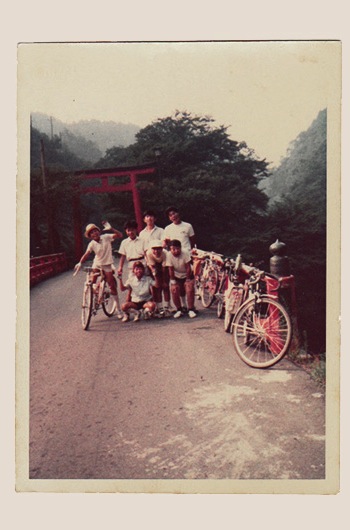

自転車をつくるだけでなく、初代は継続して京都府自転車競技連盟で活動しながら、2代目は、”京都ホイルマンクラブ”(大人のサイクリング倶楽部)を結成たり、地域の子どもたちを連れてサイクリングやキャンプに行っていました。

愉しみとしてのスポーツ自転車を広めながら、そこでの体験をまた自転車づくりに落とし込む。その繰り返しをしていたのです。

<1969年 貴船神社前にて>

<1971年北山にて 万博を過ぎ舗装路が増えてきた時代。先頭を走るのは3代目になる片岡聖登>

このようにして始まった、「VIGORE」(ビゴーレ)。当時小学生だった3代目 片岡聖登には、その想いや、自転車づくりへの試行錯誤、また自転車の愉しみの時間が経験として刻まれました。どのビゴーレの自転車も自分自身が、フィールドに応じて使いやすい”道具としての自転車”を考える基礎になっていたのではないでしょうか。

さて、ブランドの成り立ちをお話しさせていただきましたが、時代が移り変われば、フィールド、技術、そして何より人は変わります。目まぐるしく時代の変化は加速しています。

地道が主流だった日本の土地は、多くが舗装路に変わりました。部品や素材の技術進化も日々進んでいます。そして、人の暮らし方、時間の使い方、愉しみ方も。

私たちビゴーレは、時代の変化を見ながら、しかしブランドの成り立ちである「効率のためではなく、愉しみのための自転車文化をつくりたい」と言う想いは変わりません。

山端という土地から始まり、下鴨に移り、現在は宝ヶ池に店舗とラボを構えています。京都本店のラボ(工房)では、日々、次の時代の”豊かさ”や”愉しさ”は何かを問い続け、機能的で美しいをデザイン設計コンセプトに自転車と向き合い続けています。

これまでも、これからも。